河口海岸学国家重点实验室2015年优秀大学生夏令营录取名单

感谢来自全国各地同学申请参加华东师范大学河口海岸学国家重点实验室2015年优秀大学生夏令营。经过我室严格审核和选拔,现已确定营员名单如下,请各位已录取同学注意查收后续通知邮件。

我们期待你们的到来!

感谢来自全国各地同学申请参加华东师范大学河口海岸学国家重点实验室2015年优秀大学生夏令营。经过我室严格审核和选拔,现已确定营员名单如下,请各位已录取同学注意查收后续通知邮件。

我们期待你们的到来!

长江河口内的潮汐过程受到外海潮汐和上游径流的双重影响,径流的季节性变化引起相应潮汐特征的变化。为了更好的认识非恒定径流影响下的河口潮汐特征,郭磊城博士等采用调和分析和连续小波变换的方法,分析了长江河口大通一下沿程四站的年内连续潮位过程。

河流向海输送的有机碳通量是全球碳循环与收支研究中的重要环节之一。与世界级大河流相对应,中小河流往往缺乏足够关注,而且连续监测资料缺乏,因此之前的研究对这些河流存在一定程度的忽略。由于中小河流数量众多,作为整体而言中小河流在入海通量上同样具有重要性。另一方面,富营养化背景下的流域盆地呈现淡水藻类旺发的特征,对天气事件敏感的中低纬度中小河流往往在夏季集中实现向海输送,而这些积累的淡水藻类则大部分在河口随着盐度的增加而被移除,仅形成表观的入海通量,实际上一方面并不能有效进入近海环境,另一方面则增加河口生态系统处理过剩有机质的负担,形成河口海岸的富营养化。

河口海岸学国家重点实验室朱卓毅博士等以海南岛万泉河为研究范例,开展流域中浮游植物随盐度梯度变化而发生的群落结构演替研究,并进一步估算了源于浮游植物的新鲜有机碳所对应的表观入海通量。

研究表明,万泉河流域中绿藻为常见的优势绿藻,随着盐度的增加,绿藻在总浮游植物群落中的比重迅速下降,硅藻则在河口地区显著增加(图1),最后在盐度大于30的口门区域,可以在浮游植物群落中观测到南海开阔海的特征藻类,原绿球藻的信号。

海洋中的胶体极其丰富,其和污染物的相互作用具有重要意义。周俊良课题组发现长江口的胶体对水体中EOCs的贡献率可高达42%,所选化合物的有机碳归一化胶体/水分配系数(logKcoc值)为5.75-7.80。相关分析结果说明,胶体对EOCs的环境行为与其粒径、电位、类腐殖质等因素有关,而这些胶体的性质又进一步受水体盐度的影响,由此说明河口区水体盐度对EOCs在胶体赋存、分配等环境行为方面具有重要意义。相比河口区滨岸水中胶体,长江口典型污染源水中胶体附存EOCs的能力明显降低,这与自然水体中小分子量胶体对EOCs的赋存能力较高关系密切。研究发现,典型污水中大部分化合物随分子量增大logKcoc值逐渐减小,这与小分量胶体中有机碳的组成、结构不同有关。EOCs的绝对含量主要分布在10-300 kDa胶体中,说明胶体含量也是改变水环境中EOCs赋存分配的因素之一。二者的综合效应导致了不同分级胶体对EOCs的贡献率相差不大。相关分析表明,各分级胶体的logKcoc值与化合物的logKow值呈显著正相关关系,说明胶体与污染物间的疏水性分配是主导EOCs赋存分配的重要控制因子。

滨海湿地为人类提供了多种生态服务功能,尤其作为全球“蓝碳”的重要组成部分,对维持区域碳平衡起着重要作用。然而,自外来物种-互花米草引入我国后迅速扩散至整个沿海地区,而探究滨海湿地生态系统结构和功能如何发生相应的改变是认识全球变化和人类活动影响机制的主要难题。

葛振鸣博士等结合连续监测和生命周期过程-种间相互关系-物理因子过程耦合建模技术,指出互花米草入侵长江口滨海湿地后,经过适应期、快速扩散期和稳定期的时间序列,原有的本土群落稳态结构已经转为外来物种-本土物种相对稳态格局(Pattern Shift)。潮滩泥沙沉积、水动力、地貌条件等直接影响不同盐沼植被生活史中的关键阶段(如扩散、定居、生长和繁殖)。进而,通过研究本土和外来植物光合固碳能力、羧化酶活性与碳分配过程对潮滩盐度和水位梯度的响应机制,提出了外来物种具有更高的环境压力耐受性,并基于涡度相关碳通量监测和植物生理生态过程建模技术,辨识出不同植被对湿地总初级生产力(GPP)的贡献率。结果指出,互花米草分布面积虽占长江口滨海湿地盐沼植被的30%,但其GPP贡献率达到60以上,该过程模型还反演了近10年外来物种扩散后滨海湿地GPP时空动态格局,并指出外来物种对滨海湿地长期碳“汇/源”过程影响的不确定性。

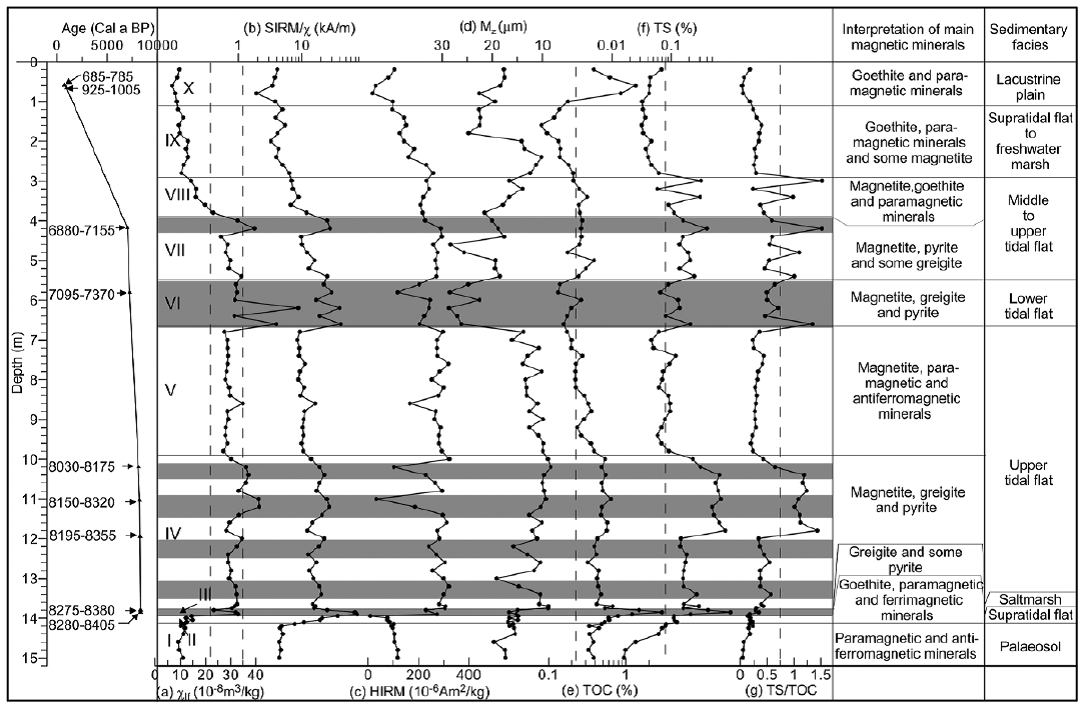

沉积微相识别的困难一直限制了长江三角洲晚第四纪古环境演变研究的深入发展以及对现实的指导意义。针对这一难点,王张华课题组利用沉积物粒度、环境磁学和有机地球化学等多种手段,在现代表层沉积物分析的基础上,评价各指标在钻孔地层沉积微相识别中的应用。

通过系列研究,揭示了硫复铁矿在长江口全新世盐沼潮滩沉积微相分布特征及成因机制,也揭示了磁性参数HIRM可以有效反映陆源碎屑物的输入波动,因而记录了东亚夏季风控制下的长江入海泥沙量变化,并揭示8.2ka事件的气候衰退对长江口潮滩沉积物的影响。

作为大气沉降的天然放射性核素,210Pb和7Be可广泛示踪气团运动、土壤侵蚀以及近岸/近海水体中悬浮颗粒物的泥沙来源,沉降/再悬浮和沉积等过程。在上述研究中两种核素的大气沉降通量是关键的参数之一。虽然国内外相关研究不少,然而由于时空的差异,我国近岸的数据积累和研究相对较少,尤其是长时间序列研究。

博士研究生杜娟等在杜金洲教授指导下,通过2015-2013年的长期连续监测,分析数据后发现,中国东海近岸(上海) 210Pb和7Be的大气沉降通量由于受季风等因素的影响而表现出强烈的季节性变化:由于来源的差异210Pb和7Be沉降通量的高值分别出现在冬季和春季,而低值均出现在夏季。同时该区域 210Pb沉降通量处在全球高值区,而 7Be沉降通量则落于世界平均水平。

日前,我校与荷兰代尔夫特理工大学正式签署合作协议。

我校与代尔夫特理工大学有多年的合作基础,2004年开始,在中荷战略科学联盟计划(Programme Strategic Scientific Alliances between China and The Netherlands)的框架下,河口海岸学国家重点实验室与代尔夫特理工大学等单位合作,先后联合承担了科技部和荷兰皇家科学院共同资助的“河口海岸水域物理和生态过程相互作用研究”及“河流-河口系统生态和地貌演变及对人类活动的响应”项目。在取得系列重要成果的基础上,2014年又获得国家自然科学基金委的资助,共同承担重大国际(地区)合作研究项目“高浊度河口航道回淤及滩槽系统响应研究”。在合作项目支持下,双方进行了卓有成效的学术交流和科技合作,并在人才培养合作方面有了长足的进展。

Hubert H.G. Savenije荣誉教授聘任仪式暨学术报告会5月29日下午在河口海岸大楼二楼会议室举行。副校长梅兵出席仪式并为Savenije教授颁发聘书。国际交流处龚练和来自河口海岸学国家重点实验室的师生三十余人出席活动。

梅兵副校长代表学校对Savenije教授的到来表示欢迎,并介绍了我校在科学研究、人才培养等方面取得的成绩和国际影响力。Savenije教授在致谢辞中表示,非常感谢华东师范大学对他的信任,一直以来他都和河口海岸学国家重点实验室保持着密切的交流与合作关系,他将继续致力于推进河口海岸学新发展。受聘仪式后,Savenije教授作了题为“Predictions in Ungauged Estuaries”的学术报告,并与我室科研人员和学生进行了深入的讨论。

There are 244 postgraduate students in SKLEC, including 129 Ph.D. students, and 115 M.Sc. students.

Degrees Offered

M.Sc. Programs: Physical Geography; Cartography and Geographic Information Systems; Physical Oceanography; Marine Chemistry; Marine Biology; Marine Geology; Ecology; Environmental Science; Port Coastal and Offshore Engineering

Ph.D. Programs: Physical Geography; Estuarine and Coastal Science; Ecology; Environmental Science

The Freshmen and Graduates

© State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University. All Rights Reserved

500 Dongchuan Rd.,Shanghai 200241, China. Tel: +86-021-54836003 Fax: +86-021-54836458