互花米草入侵本土滨海芦苇湿地对固碳功能的影响及其机制

图1 研究的图形摘要

互花米草入侵本土芦苇湿地将如何影响滨海湿地的碳汇功能?这是实现滨海湿地保护修复与固碳增汇协同增效的重要科学问题之一。近期,华东师范大学河口海岸全国重点实验室黄颖副研究员等,联合上海市九段沙湿地自然保护区管理事务中心、瑞典隆德大学等团队,基于原位观测、室内分析及遥感反演等多元手段,以滨海湿地独特的碳循环特征为切入点,揭示了互花米草入侵对本土滨海芦苇湿地碳汇功能的影响及其机制。相关成果以Impacts of Spartina alterniflora invasion on coastal carbon cycling within a native Phragmites australis-dominated wetland为题,发表于生态系统碳循环领域国际知名期刊Agricultural and Forest Meteorology上。

一 研究背景

互花米草入侵对滨海湿地生态系统服务功能的影响一直是国内外研究的热点,然而其对滨海湿地碳循环过程的影响机制仍存在诸多不确定性。已有研究表明,互花米草入侵总体上能够提高中国沿海热带至亚热带区域滨海湿地的土壤有机碳储量;然而,在长江河口的九段沙湿地等特定区域却呈现出不同的模式。这一空间异质性通常被解释为互花米草湿地生态系统呼吸速率显著高于本土芦苇湿地,从而导致其土壤碳固定效率相对降低。然而,我们的研究发现,尽管互花米草湿地确实表现出更高的呼吸作用,但这并非导致其土壤碳储量显著低于原生芦苇湿地的主导因素。这一发现凸显了深入探究互花米草入侵对本土芦苇湿地固碳功能的影响及其机制的重要性和紧迫性,以期为滨海湿地碳汇功能的科学评估和生态管理提供科学依据。

二 研究成果

本研究综合运用涡度协方差技术、潮沟水体碳通量监测及卫星遥感反演等多种手段,从滨海湿地碳循环的视角出发,系统探讨了外来种互花米草入侵本土芦苇湿地对长江口九段沙湿地固碳能力的影响(图2)。基于涡度协方差技术的观测数据显示,2021年三类草本沼泽湿地(互花米草盐沼、本地芦苇盐沼和芦苇淡水沼泽)均表现为净碳汇。其中,互花米草湿地的CO2净吸收量达822.57 g C m−2,分别比芦苇盐沼和芦苇淡水沼泽湿地高出86.13%和54.27%(图3)。这一结果表明,尽管互花米草湿地的生态系统呼吸速率较高,但其光合固碳能力显著优于本土芦苇湿地,能够吸收更多的大气CO2。然而,土壤碳储量调查结果却显示,互花米草湿地的土壤有机碳储量显著低于本土芦苇湿地,表明其吸收的碳并未高效存储于土壤中,而是通过潮汐作用大量流失至湿地外系统。

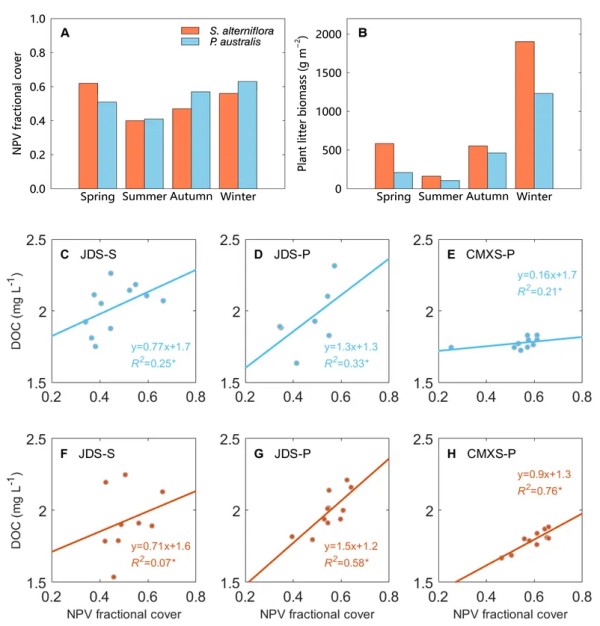

这一推论得到了卫星遥感反演数据的进一步支持:与互花米草相邻的潮沟水体中溶解有机碳浓度显著高于芦苇沼泽附近的潮沟,且与非光合植被覆盖度(NPV)呈显著正相关(图4)。此外,已有研究为这一现象提供了机制解释:在原位和异位分解实验中,互花米草凋落物的分解速率显著高于芦苇,且芦苇凋落物的腐殖化程度更高,而互花米草的凋落物则表现出更高的矿化程度。这种差异可能导致互花米草吸收的碳更容易以溶解态或气态形式流失,而非稳定储存于土壤中。

该研究成果更新了关于互花米草入侵对滨海湿地固碳功能的固有理解,提出了“互花米草入侵本土芦苇湿地未必能够有效提升湿地的固碳功能,而是将其吸收的大气CO2更多地转移至邻近水体中”的新观点。这一发现揭示了互花米草入侵对滨海湿地碳循环影响的复杂性,挑战了以往认为外来物种互花米草入侵会增强生态系统碳汇功能的简单化假设。尽管该研究结果在区域和条件上存在一定的适用范围,但这一发现为滨海湿地保护修复与固碳增汇的协同增效提供了新的科学视角和理论依据,对优化滨海湿地管理策略、实现生态系统多重服务功能的协同提升具有重要意义。

三 研究团队及资助

论文第一作者和通讯作者为华东师范大学河口海岸全国重点实验室黄颖副研究员,合作作者包括华东师范大学王江涛实验师、原上海市九段沙湿地自然保护区管理事务中心吴鹏飞,瑞典隆德大学段峥副教授,以及华东师范大学李秀珍研究员和唐剑武教授。本研究得到上海市科学技术委员会自然科学基金面上(22ZR1419400)、国家自然科学基金“面向国家碳中和的重大基础科学问题与对策”专项(42141016),以及国家重点研发计划(2022YFE0209300、2023YFE0113100)等项目的资助。

四 文献信息

Huang, Y., Wang, J., Wu, P., Duan, Z., Li, X., & Tang, J. (2025). Impacts of Spartina alterniflora invasion on coastal carbon cycling within a native Phragmites australis-dominated wetland. Agricultural and Forest Meteorology, 363, 110405.

五 论文链接

-

Agricultural and Forest Meteorology ,

2025 ,

363

: 110405