流域减沙和富营养化导致河口高初级生产力区(HPPZ)面积和Chl-a浓度扩增

近日,华东师范大学河口海岸全国重点实验室李茂田研究员科研团队根据河口悬沙、营养盐和叶绿素的时空变化数据,提出了河口过滤—缓冲器形成不同生态系统的模式:从内向外发育形成高浊度带(HTZ),高初级生产力带(HPPZ)和低营养带(LNZ)三个生态系统;量化了河口HPPZ的面积和Chl-a浓度的演变特征;揭示了流域减沙及富营养化对河口高初级生产力区面积和Chl-a浓度影响机制。相关成果以Effects of riverine nutrient enrichment and sediment reduction on high primary productivity zone in the Yangtze River estuary: historical reconstruction and future perspective为题发表于Frontiers in Marine Science。

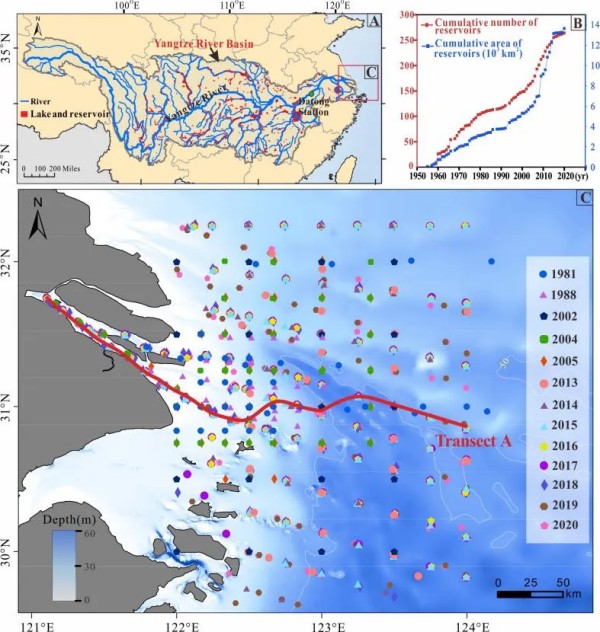

图1 研究区域及监测站点分布。(A) 长江流域河流、湖泊和水库的分布;(B) 长江流域水库数量和面积的年度累积变化;(C) 长江口航次监测点位。

河口位于陆海交汇地带,其面积仅占全球海洋面积的7%,却贡献了30%的初级生产力和90%的渔获量,储存了80%的有机质。河口从内向外,悬沙、盐度、营养盐等存在显著的梯度变化,形成了不同的生态系统。然而,近年来流域入海物质急剧变化的背景下,对河口环境及其生态系统产生了深刻影响。研究流域入海泥沙锐减和氮磷营养剧增对河口环境和生态系统的影响及机制是河口海岸可持续发展的关键问题。本研究基于流域悬沙、氮磷硅等60多年的数据,以及长江口时间跨度40年的大面站走航监测数据,系统梳理了河口过滤-缓冲器效应,进而讨论了流域减沙和氮磷硅非平衡输入对河口生态系统的影响。

二、研究成果

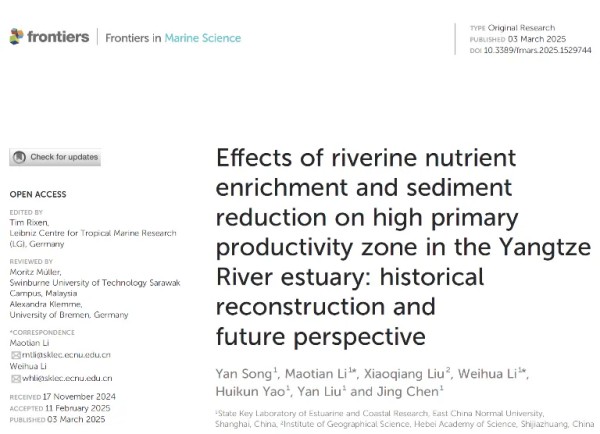

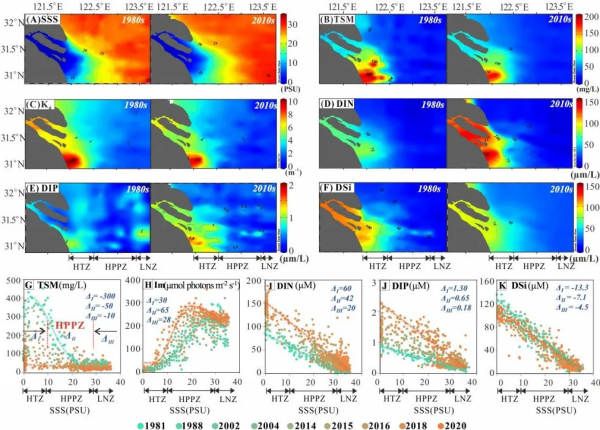

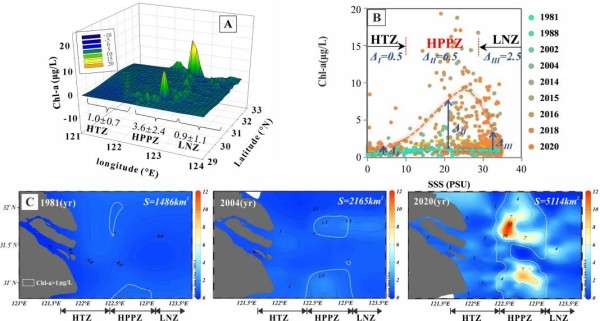

(1)基于长江口时间跨度40年的大面站走航监测数据,通过Chl-a浓度与盐度拟合线的双特征拐点,结合悬沙、营养盐随盐度变化的情况(图2),系统提出了河口过滤—缓冲器形成不同生态系统的模式:从内向外发育形成高浊度带(HTZ),高初级生产力带(HPPZ)和低营养带三个生态系统(摘要图)。

(2)界定了河口HPPZ的空间分布范围。该区域年均Chl-a浓度为3.6±2.4 μg/L,显著高于河口内高浊度区和外海低营养区的年均Chl-a浓度。这是由于河口过滤器和缓冲器效应致使HPPZ内光照和营养盐供给平衡,促进了浮游植物生长(图3)。更重要的是,重建了受流域-河口-近海物质通量波动调控的河口HPPZ演变过程:过去40年,HPPZ区SSC和DSi浓度分别下降约50 mg/L和7.1 μM,DIN和DIP浓度分别增加约42 μM和0.65 μM,致使Chl-a浓度增加了6.5 μg/L,面积扩大了3628 km²。这一变化主要归因于流域水库群拦截泥沙引发的河口减沙效应,协同氮磷输入增加驱动的富营养化,使得水体透光度和营养盐浓度增加,共同促进了浮游植物生长(图3)。

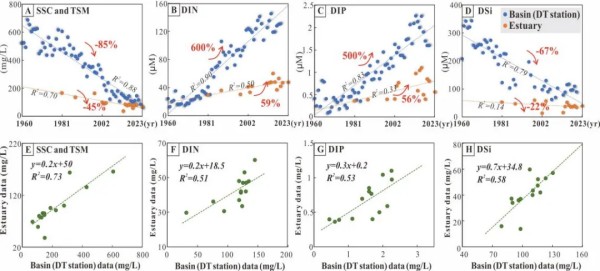

(3)首次给出了河口过滤-缓冲器的变化。过去40年河口环境因子的变化幅度仅为流域变化幅度的0.2~0.7倍(图4)。表明河口区具有较强的过滤-缓冲能力,使其物质浓度的变化幅度小于流域输入的。与此同时,在同一时期河口藻类对营养物质的吸收不仅推动了HPPZ中Chl-a浓度和面积的增加,也有效地缓冲了HPPZ内营养物质浓度的波动幅度。

三、研究意义

本研究基于长期大量调查数据,系统提出了河口过滤—缓冲器形成不同生态系统的模式:从内向外发育形成高浊度带(HTZ),高初级生产力带(HPPZ)和低营养带三个生态系统;量化了流域大型水库调控的减沙及富营养化驱动的河口高初级生产力区域Chl-a浓度和面积的扩增。这些发现发展了河口生态系统理论;为大型河口生态风险管理提供了更深入的理解。此外,本研究强调了进一步探究人类活动影响下河口浮游植物丰度和多样性演变的必要性和重要性。

四、研究团队与资助

该论文第一作者为华东师范大学河口海岸全国重点实验室博士生宋艳,通讯作者为李茂田研究员和李为华高级工程师,其他作者还包括陈静研究员、刘演研究员、刘晓强博士和姚慧锟博士。本研究得到了国家重点研发计划(2024YFF0808801)、河口海岸全国重点实验室开放课题(SKLECKF202408)以及华东师范大学优秀博士生学术创新能力提升计划(YBNLTS2024-003)的支持。

文献信息

Song Y, Li M T, Liu X Q, Li W H, Yao H K, Liu Y and Chen J (2025) Effects of riverine nutrient enrichment and sediment reduction on high primary productivity zone in the Yangtze River estuary: historical reconstruction and future perspective. Front. Mar. Sci. 12:1529744. doi: 10.3389/fmars.2025.1529744