砂质地下河口:隐藏的“天然滤网”,守护海洋减缓氮污染

近日,华东师范大学河口海岸全国重点实验室杜金洲研究员科研团队在砂质地下河口(Subterranean Estuary, STE)氮污染调控机制研究领域取得重要进展。该研究成果以Sandy Subterranean Estuaries Minimize Groundwater Nitrogen Pollution Impacts on Coastal Waters为题,发表在地球科学权威期刊Geophysical Research Letters(自然指数期刊)上。

研究背景

随着全球沿海地区经济活动的快速发展,STE氮污染问题日益严重,成为沿海水域富营养化、藻类爆发和生态系统失衡的主要驱动因素之一。STE作为沿岸地下水与海水交汇的关键区域,其生态功能对调控污染物进入海洋具有重要意义。中国沿海地区承载了全国44%的人口和60%的GDP贡献,但快速的经济发展也导致了沿岸地下水氮污染加剧,成为近岸富营养化的重要诱因。传统海洋营养盐源解析体系虽已构建河流输入与大气沉降的定量模型,但对海底地下水排放(Submarine Groundwater Discharge, SGD)这一具有复杂时空异质性的隐蔽传输机制仍存在系统性认知缺口。尤其在砂质STE,其特殊的水文地球化学条件如何驱动氮形态转化及通量调控,仍缺乏深入解析,这制约了陆海协同污染治理理论框架的完整性。

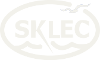

研究团队通过对我国沿海11个典型砂质STE的实地调查和数据分析,揭示了其在氮去除方面的高效能力。研究发现,砂质STE的高渗透性和微生物群落为反硝化作用提供了理想条件,显著减少了陆源氮污染物向海洋的输送。地下水中的硝酸盐随盐度呈明显的指数衰减趋势,表明在砂质STE内被高效去除。研究数据显示,砂质STE能够去除45~85%的氮污染物。这一发现不仅为沿海地区的水环境保护提供了新的视角,也为全球类似地区的沿岸水质管理提供了重要的科学依据。

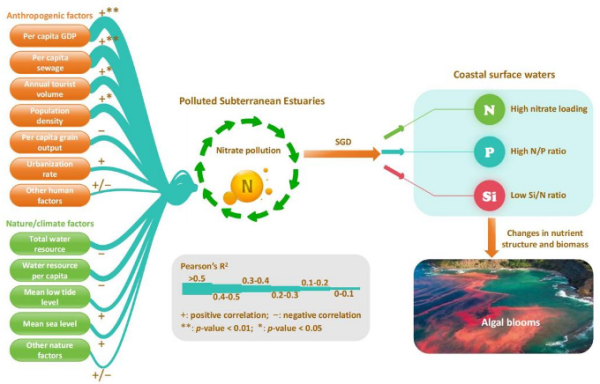

此外,研究还发现,经济活动与沿岸地下水氮污染密切相关。沿海地区GDP每增长10%,沿岸地下水硝酸盐浓度增加~24%。这表明快速的城市化和工业化是沿岸地下水氮污染加剧的重要驱动因素。研究团队呼吁将沿岸地下水纳入陆海统筹管理,通过优化农业施肥、强化污水治理及建立长期监测网络等,保护砂质STE的“天然生态滤网”功能。这一研究成果为全球高污染海岸带的氮污染治理提供了关键科学依据,有助于保护沿海地区的生态环境和水资源。

该研究在中国海岸线尺度上解析了砂质STE调控沿岸地下水氮污染的独特机制,深化了对海岸带生态系统自净能力的科学认知。研究发现砂质STE通过自然水文过程形成天然污染物拦截体系,为控制陆源污染物向海洋迁移提供了新思路。研究成果揭示了沿岸地下水氮污染迁移转化过程与海岸带环境响应的内在关联,为整合沿海区域地表水与地下水系统管理、优化海岸带环境治理策略提供了新的视角,对平衡沿海经济发展与生态保护具有理论指导意义。

研究团队与资助

该论文第一作者为西湖大学工学院陈小刚副研究员,博士毕业于华东师范大学河口海岸全国重点实验室,通讯作者为华东师范大学河口海岸全国重点实验室杜金洲研究员。其他共同作者包括瑞典哥德堡大学Isaac Santos教授、中国海洋大学许博超教授、美国欧道明大学Joseph Tamborski助理教授、香港科技大学何丁教授、克罗地亚鲁杰尔·博什科维奇研究所Neven Cukrov高级研究员、澳大利亚南十字星大学Christian Sanders教授、海南大学刘建安副研究员、西湖大学李凌教授等。研究得到国家重点研发计划(2022YFE0209300)和国家自然科学基金(42476151)的资助。

论文链接

Chen, X., Santos, I. R., Du, J., et al. (2025). Sandy Subterranean Estuaries Minimize Groundwater Nitrogen Pollution Impacts on Coastal Waters. Geophysical Research Letters, 52, e2024GL109621. https://doi.org/10.1029/2024GL109621

-

Geophysical Research Letters ,

2025 ,

52

: 109621