稻作农业通过缓解内部竞争压力和降低外部风险保障聚落延续

研究背景

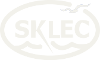

新石器农作物驯化是人类历史上最具变革性的过程之一,但这些发展背后的内部驱动力仍然不清楚。为了探讨这一问题,我们整合了考古发现和古环境数据,利用Agent-based Model开发了一个半定量的土地利用模型。该模型模拟了中国东海岸姚江谷地河姆渡文化时期的人类行为和聚落演化。本研究测试了河姆渡早、中、晚三个时期的两种情景,即是否种植稻作农业。

研究结果

结果表明:

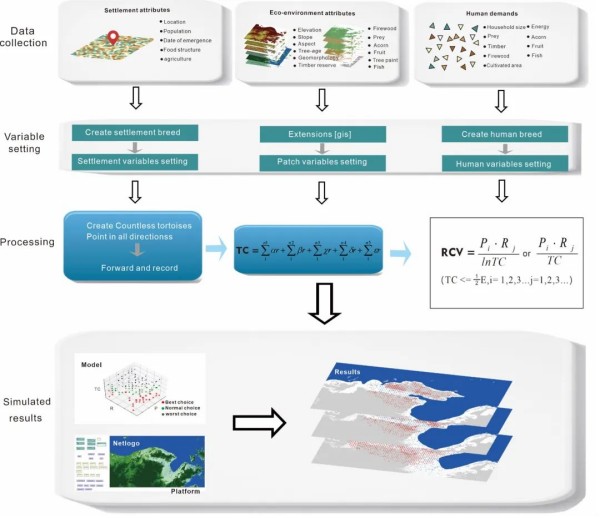

1)随着人口和遗址数量的增长,两种情景下不同遗址之间的资源竞争都有所加剧,导致不同遗址频繁利用的区域出现显著重叠。这也迫使各定居点将更多劳动力集中于诸如稻作农业之类的资源类型上,以最大限度减少竞争冲突。

2)与其他资源获取形式相比,河姆渡时期姚江谷地的淡水湿地环境自然形成稻田,提供了充足的可耕地。这使人们能在更靠近定居点的地方开展资源采集活动,降低了因长途跋涉而受伤或死亡的风险。这一举措进而最大限度地减少了遗址与遗址之间的竞争,并为整个聚落的生存提供了战略优势。

3)此外,河姆渡文化遗址空间分布格局的演变可能与稻作农业活动有关。最初,定居点选址可能考虑了是否有充足的可耕地。此外,相较于大型定居点,小型定居点的人均农田与住所往返距离更短。这不仅有效提高了劳动生产率,还降低了个体劳动差异,缓解了定居点内部的社会冲突。因此,这样的遗址分布倾向可能导致河姆渡晚期出现了众多规模较小但是从事稻作农业的遗址点,以更好地分配和利用自然资源。

基于上述发现,本研究认为新石器稻作农业被作为一种减轻聚落内部竞争的战略而采用,同时也突显了基于个体的模型在分析复杂社会文化动态中的重要价值。

图1 本研究构建的仿真模型流程图,包括数据集收集、使用NetLogo平台构建模型、参数设置、模型运行、参数调整以及结果

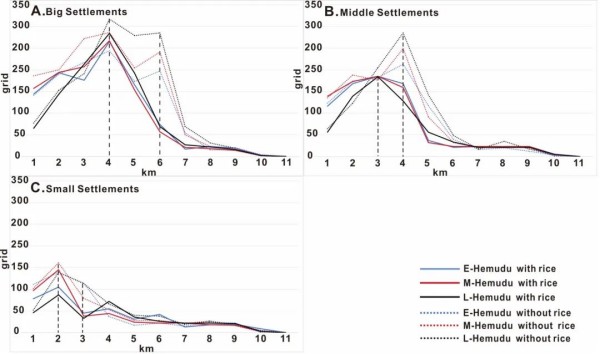

图3. 在河姆渡文化早、中、晚期,两种情景下不同访问强度区域的模拟。A、C、E)有稻作的情景。B、D、F)无稻作的情景。结果显示,与无稻作农业的情景相比,有稻作农业时,高强度和中等强度访问区域减少,尤其是狩猎区域

研究团队及资助

本研究以Rice farming mediated internal competition and reduced external risks during the Neolithic period为题,近期发表于Quaternary Science Reviews。华东师范大学河口海岸全国重点实验室硕士生陈小龙为第一作者,刘演研究员为文章通讯作者。论文成果得到国家自然科学基金(42371013, 42071110, 42261144741, 42301002 和 T2192952)和上海市基础研究特区计划(TQ20220101)资助。

文献信息

Chen, X., Liu, Y., Zhao, X., Liu, S., Zhao, N., Lai, X., Chen, J., Li, M., Sun, Q., 2025. Rice farming mediated internal competition and reduced external risks during the Neolithic period. Quaternary Science Reviews, 354, 109249. https:// 10.1016/j.quascirev.2025.109249

-

Quaternary Science Reviews ,

2025 ,

354

: 109249